Día Mundial de los Derechos Animales: reflexionemos sobre nuestra relación con todas las especies

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Derechos Animales, una fecha que, paradójicamente, todavía no ocupa titulares con la fuerza que merece.

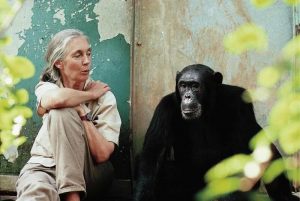

Este año, la efeméride cobra un matiz de luto y reflexión: hemos perdido a Jane Goodall, una de las científicas y activistas más influyentes del último siglo. Goodall no solo transformó nuestra visión sobre los chimpancés, sino que nos obligó a replantearnos la relación que mantenemos con los animales y, en última instancia, con la vida misma. Su legado es un recordatorio de que la lucha por los derechos animales no es un capricho, sino una necesidad urgente y profundamente ética.

El movimiento por los derechos de los animales es, en esencia, un movimiento social. Pero tiene una particularidad que lo hace distinto de cualquier otro: las víctimas directas, los animales, no pueden luchar por sí mismas, no pueden salir a la calle a manifestarse, ni crear estrategias como colectivo. En las luchas feministas, sindicales o LGTBIQ+, quienes sufren discriminación tienen voz propia, organizan marchas, escriben manifiestos y exigen cambios legislativos. En el caso de los animales, dependen de que nosotras, las personas, decidamos alzar la voz por ellos. Esa dependencia plantea un reto enorme: la defensa de sus derechos queda supeditada a nuestra capacidad de empatía y a la voluntad política que logremos generar.

Históricamente, todas las luchas sociales han enfrentado resistencia y lentitud en sus avances. El sufragio femenino, por ejemplo, fue fruto de décadas de movilización, y aún hoy la igualdad entre hombres y mujeres es más aspiración que una realidad 100% palpable. El movimiento LGTBIQ+ ha conquistado derechos impensables hace medio siglo, pero sigue afrontando violencia y retrocesos en muchos países. El movimiento animalista es todavía más reciente: apenas unas pocas décadas de activismo intenso han logrado avances en la legislación, la cultura y la conciencia ciudadana, pero queda un camino inmenso por recorrer.

De la compasión a la justicia

Uno de los mayores obstáculos del movimiento animalista es que gran parte de su legitimidad social se fundamenta en la empatía individual. ‘Me gustan los animales’ o ‘pobrecitos’ son frases comunes, pero insuficientes. El respeto hacia otras especies no debería depender de cuánto nos conmueva una mirada o de cuán adorables nos resulten. Se trata de reconocerlos como seres vivos con intereses propios y con derecho a no ser explotados, maltratados ni exterminados.

Aquí surge la tensión entre compasión y justicia. La primera es volátil, depende del estado de ánimo, de la cultura o de la moda. La segunda es estructural, crea leyes, cambia sistemas y transforma la sociedad. El paso de una sensibilidad compasiva a un marco de justicia es lo que marcará la diferencia entre el animalismo como tendencia pasajera y el animalismo como una revolución social.

El animalismo, en pocas décadas, ha conseguido hitos notables. Países europeos han prohibido el uso de animales en circos, algunos han restringido o prohibido la experimentación en cosméticos, y el veganismo ha pasado de ser una rareza excéntrica a una opción visible y cada vez más respetada. En la política, se han creado partidos animalistas y en parlamentos de varios países se discuten iniciativas que hace veinte años hubieran parecido impensables: desde el reconocimiento de los animales como ‘seres sintientes’ en los códigos civiles hasta debates sobre los derechos de ecosistemas completos.

No obstante, los avances se enfrentan a un muro (en especial en España y extrapolable en el resto del mundo): el peso de la tradición, la fuerza de la industria cárnica y farmacéutica, y un antropocentrismo tan arraigado que cuesta verlo incluso cuando lo ejercemos.

¿Es el antropocentrismo la principal barrera para los DDAA?

El ser humano, en términos de peso biológico, es apenas una diminuta fracción de la vida en la Tierra, menos del 0,01% de la biomasa global. Somos, por así decirlo, una gota en un océano de vida dominado por plantas, bacterias y otras formas de existencia. Y sin embargo, esa gota ha provocado la desaparición del 83% de los mamíferos salvajes y de la mitad de las plantas desde el inicio de la civilización. Según datos de la ONU y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), más de un millón de especies están en riesgo de extinción en las próximas décadas. Mientras tanto, nuestra especie, apenas un fragmento minúsculo en el mosaico de la vida, se comporta como si el planeta entero existiera a su servicio.

Este antropocentrismo no solo es una injusticia hacia las demás especies, sino que se ha convertido en una amenaza directa para nuestra propia supervivencia. La destrucción de hábitats, la ganadería intensiva, la pesca masiva y la contaminación están rompiendo equilibrios ecológicos que sostienen la vida, incluida la humana. Defender los derechos de los animales ya no es únicamente un acto de compasión: es una estrategia de supervivencia planetaria.

Podría decirse, entonces, que el antropocentrismo es la barrera cultural más fuerte para el reconocimiento de los Derechos de los Animales (DDAA). No se trata solo de un prejuicio aislado, sino de la manera en la que hemos estructurado nuestra visión del mundo. Hemos colocado al ser humano en la cúspide de una jerarquía artificial que legitima la explotación de todo lo que consideramos ‘inferior’: primero fueron las mujeres, luego los pueblos colonizados, después las minorías sexuales y ahora, de forma más evidente, los animales y la naturaleza misma. Este pensamiento jerárquico es el sustrato de todas las opresiones y, al mismo tiempo, la justificación para seguir apropiándonos de lo que no nos pertenece.

El antropocentrismo, además, tiene la capacidad de invisibilizar el sufrimiento animal. Mientras que una injusticia hacia seres humanos genera indignación inmediata, el dolor de los animales se diluye en la idea de que ‘para eso están’: para ser comidos, cazados, usados como entretenimiento o como instrumentos de investigación. Cuestionar esa mirada implica desmontar siglos de tradición cultural, religiosa y económica. Por eso, el reto del movimiento animalista no es únicamente político o jurídico, sino filosófico y moral: ¿seremos capaces de abandonar el centro del escenario y reconocernos como una especie más dentro de un entramado vital mucho más amplio?

Comparación con otras luchas sociales

Si miramos en perspectiva histórica, el movimiento animalista comparte similitudes profundas con otras luchas por los derechos humanos. La esclavitud, en su tiempo, se justificaba con argumentos religiosos, económicos y hasta con supuestas pruebas ‘científicas’ que pretendían demostrar la inferioridad de determinados pueblos. El feminismo, por su parte, debió enfrentarse a la convicción generalizada de que las mujeres eran ‘naturalmente inferiores’ y, por tanto, incapaces de tener autonomía política o intelectual. El movimiento LGTBIQ+ tuvo que combatir tanto prejuicios morales como diagnósticos médicos que catalogaban la homosexualidad y las identidades disidentes como enfermedades.

En todos estos casos se repetía un mismo patrón: quienes tenían el poder construían una narrativa que convertía la opresión en algo ‘normal’ e incluso ‘necesario’. Con los animales ocurre algo semejante. La explotación animal se apoya en pilares similares: la tradición (‘siempre ha sido así’), la necesidad económica (‘de algo hay que vivir’) y la supuesta superioridad natural del ser humano sobre otras especies. La misma lógica de dominación que antes se usaba para excluir a mujeres o minorías raciales hoy se aplica para justificar mataderos, experimentación, espectáculos y ganadería intensiva.

Incluso los mecanismos de resistencia son comparables. A quienes defendían la abolición de la esclavitud se les llamaba utópicos; a las sufragistas, histéricas; a los activistas LGTBIQ+, desviados. De igual modo, a quienes luchan por los derechos de los animales a menudo se les acusa de extremistas o ingenuos. La historia demuestra, sin embargo, que lo que empieza como una idea radical puede convertirse con el tiempo en un consenso moral.

Es probable que dentro de unas décadas los argumentos que hoy sostienen la explotación animal nos resulten tan injustificables como ahora nos resulta la negación de derechos a las mujeres o a las minorías sexuales.

La pregunta es si seremos capaces de acelerar ese cambio de conciencia antes de que el daño ecológico y ético sea irreversible.